1952年3月11日部分赴朝创作组成员在沈阳东北军区招待所门前合影。左起:李蕤、逯斐、巴金、菡子、黄谷枊。

1952年5月,李蕤在188师指挥部坑道中采访。右起:李蕤、188师师长张英辉、副政委陈英、政治部主任弃里三、政委李真、副师长徐成功。

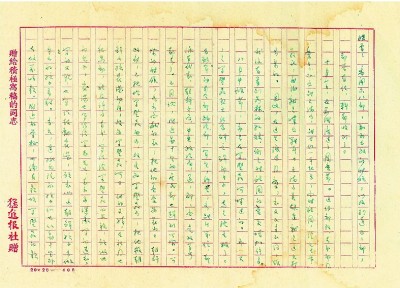

李蕤在朝鲜前线所写的家书

李蕤在朝鲜前线所写的家书

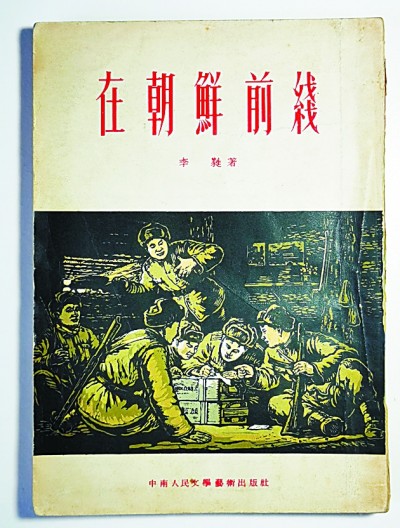

李蕤的通讯报告集《在朝鲜前线》,中南人民文学艺术出版社,1953年版,封面系古元木刻。

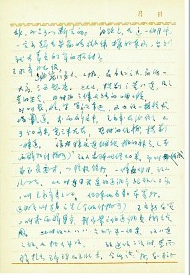

李蕤在朝鲜前线的日记本扉页

李蕤在朝鲜前线的日记本内页

1952年2月,中国文联派出以巴金为组长的17人“赴朝创作组”,作家李蕤便是创作组成员之一。当年在抗美援朝前线,除了采访和文学创作,李蕤还写了大量的书信和日记,为这段历史留下了生动的剪影。

“你们不是都爱志愿军吗?现在爸爸也是志愿军了”

父亲母亲去世后,他们生前在武汉鄂城墩的住处一直保持着原来的面貌。直到2015年拆迁,我们兄妹才匆忙将他们的遗物进行粗略的整理和转移。在大量散乱芜杂的文稿和笔记本中,无意间发现了父亲1952年参加中国文联“赴朝创作组”时,从朝鲜前线写给母亲的29封家书,还有一本保存完好的战地日记。

展读父亲的家书,心灵受到极大的震撼。我还朦胧记得母亲说起过,当年每次收到父亲的朝鲜来信,我们兄妹四人便围坐一起,听母亲抑扬顿挫地朗读。父亲的信中不少篇章和段落,都是直接写给我们“至真、至善、至美、至新四儿”的,譬如:

孩子们!爸爸已经穿上志愿军的衣裳,戴上志愿军的帽子了。现在要是你们看见我,一定会不认识哩。你们不是都爱志愿军吗?现在爸爸也是志愿军了。来,让爸爸亲亲你们吧!

每当看到父亲在信中呼唤我的小名“芽新”时,眼睛就不由得湿润了。当年的“芽新”还是“三岁扶床女”,今天已经成了71岁的老妪,才第一次真正捧读父亲68年前写给我的信,这种感受是何等奇特而幻渺。无限的人生感慨和父女亲情一起涌上心头。

父亲的日记本封皮上写着“鸿爪雪泥”四个遒劲的毛笔字,共有日记108篇,记述了他在朝鲜前线8个月的生活。泛黄的纸页彼此紧贴,偶有渍迹隐现,这又是一个“时间密封舱”,承载了68年前的丰富信息。习惯于科普思维的大哥说:“如果用质谱仪来检测,一定能发现当年战场上炸药的化学成分。”

除此之外,还有几本厚厚的采访笔记。辨识这些潦草而褪色的字迹是一项繁难工作。想到父亲在前线的坑道里,昏暗的油灯下,垫着炮弹箱写下这一笔一画,便倍感敬畏和珍惜。我花了几个月时间,终于把父亲的家信和日记一字不漏地输入电脑,并整理为《走近最可爱的人——李蕤赴朝家书日记》书稿,交由北京出版社出版。

特别有意义的是,今年适逢中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。父亲如果天上有知,该会怎样大为惊讶并喜泪满襟呢!

“这不必找什么英雄功臣,一个最平常的人身上也能看见”

1952年2月,中国文联派出以巴金为组长的17人“赴朝创作组”。我父亲李蕤便是成员之一。参加这支“国家队”的作家和艺术家均为一时之选,大部分来自部队。父亲当时已41岁,家里上有老母,下有妻儿,他为什么要报名参加“赴朝创作组”并能荣获批准呢?

那是个激情燃烧的年代,除了工农大众,知识分子也分外齐心协力。文化工作者乃至艺术大师们无不争先恐后,以奔赴朝鲜前线为荣耀。父亲在2月23日给母亲的信中写道:

现在,我应该以十分兴奋的心情告诉你,就是组织上已经答应了我的要求,允许我到朝鲜前线去。我希望你听到这消息后,会为我高兴,因为,有许多同志,都是争取了好几次才争取到的,我能够获得组织的允许,这实在是一种光荣。

父亲3月16日入朝后,3月22日在桧仓受到彭德怀司令员接见,4月4日到平壤,又在郊外的地下指挥所受到金日成首相接见。此后便随巴金带领的“西线小组”到19兵团。父亲先后在63军生活了5个月,再到47军生活了1个月。

1952年朝鲜的战局,比起志愿军刚入朝时已经有了很大的变化。“五次战役”之后,战争进入了相持阶段。1951年7月10日,美方与我方在开城来凤庄进行了首次停战谈判;1951年11月27日,在板门店达成了以“三八线”为军事分界线的协议。此后谈谈打打,开始了将近两年的“持久战”。

开城是中朝军队控制的重要城市。为了配合谈判,在开城地区进行阵地防御战,就成为这一时期志愿军的主要任务。

1952年4月我父亲和巴金到达开城前线后,就最先见识了“进能攻,退能守”“集作战、指挥、屯兵于一体”的志愿军坑道。

“五次战役”的血花肉阵中,没有余暇进行总结和回顾。相持阶段日久岁长,志愿军便开展了自下而上的立功运动。63军各部队涌现出了大量战斗英雄:在雪马里战斗中1人活捉63个英国兵的“孤胆英雄”刘光子、开城保卫战中大量毙伤敌人缴获武器的特等功臣李满、把美军埋在我方的地雷全部清除并埋到敌方的“扫雷英雄”姚显儒、铁原保卫战中坚守阵地四昼夜的“特功八连”连长郭恩志、五次战役中“智歼坦克英雄排”排长王永章……父亲曾对这些英雄进行过深入采访,并在63军庆功会闭幕式上作了发言,受到官兵们热烈欢迎。庆功会后父亲和功臣留下了珍贵合影,在大雨滂沱中又和他们一起乘坐军车长途跋涉。父亲9月20日的家信,还是托姚显儒在回国参加国庆观礼时从北京投寄的。

父亲采访的对象,都是最基层的志愿军战士,他在5月25日的信中写道:

这不必找什么英雄功臣,一个最平常的人身上也能看见。譬如,一个电话员,在炮火封锁中架电线,在困难的时候,为完成任务,就自动用自己的两手牵起电线,让电流从身上通过,完成一个重要的通话。一个担架员,除了背着伤员匍匐过炮火封锁的交通沟,用自己的嘴给伤员呵脚(冬天),而且还主动地给前沿战士抬子弹,身上绑一个手榴弹,从敌人的枪林弹雨中滚往阵地;一个炊事员,每日往山上送饭,来回上下山四十里,通过几道敌人的封锁,回来还自动背伤员、拾柴火、保证战士们的衣服每星期烫洗一次……诸如此类。而你为他的艰苦或功绩惊奇得睁大眼睛的时候,他却平平常常,总都是“我们没有替人民做什么”,许许多多的人,都是从抗日时代就拿起枪,一直到解放战争,全国解放,他们连城也没有返过,就又在山沟里生产,接着又出国抗美援朝……

父亲在朝鲜前线期间,和许多志愿军指挥员建立了深厚友谊,如63军政治部主任路扬,是一员内仁外雅的儒将。杨沫《青春之歌》中的“男一号”卢嘉川便是以他为原型。父亲在7月19日的日记中写道:

晚,路主任和我们谈到他们渡临津江时的情况,许多干部,在几里外,衣服都脱得光光的,一声令下,全体涉水急渡,河底有很多的铁蒺藜,敌人的炮弹不断在水里爆炸,军长傅崇碧的帽子,都被水漂起来,过江后,一百多人中,伤亡十二个人……从这些谈话中,可以想见当时的艰苦。

和父亲建立起金石之交的,要数188师的指战员们了。他们对父亲掬诚相待,视同手足。师长张英辉、政委李真都是江西革命根据地的老红军,参加过二万五千里长征。入朝作战后,在突破临津江战役、铁原阻击战、开城保卫战中屡建奇功。187师师长徐信是一员虎将,曾在第五次战役和西海岸防御战中立下赫赫战功。

父亲还深入采访了189师师长蔡长元。他们曾坚守在铁原阻击战最前沿,打退了美军4个机械化师和2个南朝鲜师的进攻。蔡师长的英雄气概、蓬勃朝气和求是精神给父亲留下深刻印象。

父亲家书和日记中出现过的志愿军指挥员,此后大都成了共和国的干城之将,位列三军高层。父亲写过的英模,有20多位出现在1953年《人民日报》公布的《志愿军英雄模范功臣名录》中。父亲的几本采访笔记,记下的英模名字和事迹更有百人之多。

父亲还见证了志愿军在战火中丰富多彩的文化生活。他7月22日的日记中这样记载:

今天,在村东二里多的一个小山坡的树林里,看战士们的演出……几乎每一个节目,都使人受到感动。首先是战士们对文艺——表现他们自己斗争的武器——的严肃认真,他们流着汗,自己搭下台子,自己借东西,自己化装,自编自演。他们在做舞蹈动作的时候,真如同在战场上一样,是那么认真。很多地方,都使我忽然想流下泪来。这个流泪的感情很复杂,一个是,有些舞蹈动作,有些唱词,着实感人,那是从他们的心里涌出来的,不是从脑子里挖出来的。有些是他们能够自己演自己这件事本身,这里面有多少天才呵,但过去却一直被埋没了。文工团的工作精神,文工团的演出,便曾不止一次使人感动,但像战士自己的演出,这样使我受感动的,这却还是第一次。他们的每一个小的演出节目,都是战斗生活的真实。在这里,我得到了很重要的启发,普及和提高的问题,鲜鲜明明,是得到解决了。

在换防休整中扫盲识字,学习文化,更是戎马倥偬中的独特风景,体现了战士们对胜利后投身祖国建设的信心和渴望。父亲到达47军后在9月29日的家信中说:

这里的部队,正在突击文化。每天六小时的时间,集中学习。一进山谷,树上、石头上,到处都是注音符号。早上一睁眼,四周便是“玻坡摸佛”的拼音声,照顾我的通信员说,他们一个多月,已认识了两千多字了。面对着这一切,真是使人从内心深处沁出喜悦来。

关于志愿军和朝鲜人民之间的深厚友情,美军“细菌战”的丧尽天良,甚至我军对“战俘营”的“联合国军”俘虏的人道关怀,也都在父亲的笔下做了忠实记载。这些文字有利于了解朝鲜战场的多面和全景。

“但愿胜利凯旋日,高举琼酒敬英雄”

1952年巴金率领中国文联创作组奔赴朝鲜,是为了见证历史和记录历史,同时也在开启历史和创造历史——他们在朝鲜前线的工作和生活,成为新中国文学史上重要的篇章,值得后人去考察研究。父亲家信和日记中大量的文字,留下了这批作家艺术家们清晰的时空轨迹和起承转合:他们在炮火中的临危不苟,写作中的刻苦勤奋,生活中的严格自律,工作中的团队精神。

父亲在63军生活时,巴金、魏巍也曾到该军采访,政治部主任路扬便安排三位作家“合兵”一处,让他们同吃同住,相切相磋,成为彼此作品的第一读者,自然少不了对文艺理论和实践做竟夕之谈。

1952年6月27日,父亲和巴金、魏巍一起背着行囊,跋山涉水,来到板门店附近与敌人直接对峙的159高地,住在连队的防炮洞中。第二天早上还没起床,就发现洞中因雨灌水,鞋子都漂起来了。他们三人登上观察哨,瞭望坑道工事和敌人阵地。此后父亲和巴金又目睹了近在眉睫的喋血战斗。父亲在7月7日家信中写道:

7月3号,我们亲眼看到一次激烈的战斗,敌人就在我们山前一二里的小山包上,发动进攻,打了两三千发炮弹,打了无数次的烟幕弹,真是打得天昏地暗。炮火过后,敌人便发动冲锋,连续冲锋十六次,但终于没有攻下我们一个班(十二人)坚守的阵地,敌人反伤亡四五十人,丢下很多武器。接着敌人来报复,十二架飞机,轮番来炸我们那天冒雨去看的那座山,结果被我们打落了两架。

巴金和父亲来到短兵相接的前线,一时传为佳话。

究竟是先到朝鲜前线“体验生活”“收集素材”,等将来回国后再“慢工细活”,写出“鸿篇大作”。还是剑及履及,立见成效,尽快以笔为枪投入战斗,在作家们看来既是矛盾,又是可以并行兼顾的。父亲本是记者出身,擅长“真人真事,快写快发”。8个月间寄回通讯报告10多篇,第一时间在《人民日报》《光明日报》《解放军文艺》《人民文学》等报刊上刊登。他在8月27日的家信中写道:

昨天接到中宣部文艺处严文井同志的信,给我很大的鼓励,他说入朝的一批同志中,以巴金、黄谷柳我们三个人写作最努力,等等,使我更为惶愧。我决心延长到十月下旬,再回祖国。

在敌机到正头顶的一瞬,感到死亡的威胁,心里涌出的一个唯一的念头,就是,应该好好地工作,多写些东西,不计工拙,一切从能够打击敌人着想。

父亲还多处提起日常的写作环境,特别感慨难以找到一张平静的书桌。

刚刚来,屋里没有桌子,只能像蛤蟆一样趴在地铺上写字……

上午,就趴在石片“桌子”上写,没有集中构思,写了篇流水账式的东西……

有时坐下半天,苍蝇乱咬,缺桌少凳,往往中途放下……

永远记得:一个作家,有一桌一凳的幸福感觉,常常这样想,便不会对物质生活有什么不满足了。

除了写文章,作家们还帮助部队整理战士的立功材料,为文工团修改演唱台本。在各个部队之间辗转采访,临别时少不了和指战员们互相题赠。父亲的日记本上便有多位志愿军的深情留言。这些“手泽”今天看来格外珍贵。而父亲题写给战士们的那些文字,不知该向何处寻觅了。父亲在7月4日的日记中写道:

团长、副团长、政委、齐是中参谋长,要我们为他们题字,除了一般的歌颂外,给齐参谋长写了一首打油诗:“砂川河畔万山丛,钢铁阵地喜相逢。但愿胜利凯旋日,高举琼酒敬英雄。”

下午五时半,离开159高地,离别颇有依依之感。

父亲的书信日记还多处谈到赴朝作家之间真诚的友谊和情感,记录了他们在卒卒鲜暇中不忘学习,随时传阅《文艺报》《人民文学》《解放军文艺》《世界知识》《参考消息》等报刊,研读阿·托尔斯泰、爱伦堡的名著。在战火的淬炼考验中,处处展现了一代中国作家的精神和风范。

“我们要跟志愿军叔叔一同去,到朝鲜给你们洗衣服”

抗美援朝的动员工作是深入人心的。中国百姓同仇敌忾,民气激扬。家庭是社会的细胞,父亲的家信中,同样映射出当年的社会氛围、精神面貌和价值取向。

那时有一首唱彻全国的歌叫《我的丈夫是英雄》,我至今仍能从头至尾一句不落唱完。因为母亲每天总是把这首歌挂在嘴边。“一片片的大雪哟纷纷地下呀,他抗美援朝离呀么离开了家。村北头,柳树下,夫妻临别订计划。不当模范不相见,不当英雄不回家……”父母亲的心态和这首歌的旋律是明契暗合的。3月14日父亲临出国前收到作家白朗转来的母亲的信,他在回信里写道:

说什么好呢,我只感到洋溢的幸福。这是我出国前夕的最最最好的礼物了。凭着这一封信,我会克服一切困难的,我会时时刻刻留意的,我会顺利地完成党和人民托付的任务的。

你告诉孩子们吧!爸爸一定不给他们丢人,一定不愧穿一身志愿军的服装。

我大哥当年已经9岁,每天在上课之余捡废纸和碎玻璃,卖掉后捐献给前线,他在信中提出向父亲挑战。母亲因为妇联工作和支前工作成绩突出,被评为劳动模范。父亲在8月22日和27日家信中说:

至真写信跟我挑战,看来我恐怕要败给他了。

首先使我兴奋的,是你被评为模范的消息。这不是一件小事,这是一件大事。过去,在学生时代,以及以后的工作岗位上,你虽然也有过荣誉,但那一切,都是无法和这一次相比拟的。这是你的光荣,也是全家的光荣。让我在万里之外,遥遥地向你握手为你祝贺吧,希望你不骄不躁,继续努力,争取更大的荣誉。

父亲无论写给公众的文章,写给自己的日记,还是写给亲人的家信,都是心口如一、表里如一的,俊也罢,丑也罢,他留下的是当年心灵的照片。在极其紧张繁忙的战地生活中,父亲总要见缝插针,偷闲躲静,给家里写信。他有太多思念需要倾诉,还有太多见闻和感想,需要亲人分享和分担。

中国人民抗美援朝总会曾经在1951年、1952年和1953年3次组织“中国人民抗美援朝慰问团”。父亲前往47军139师采访时,恰逢第二届赴朝慰问团到来,在10月17日的日记里,他描述了这一空前盛况:

他们都像办喜事般,等待迎接祖国的慰问团,小屋子内立刻成了春天,大家纵横上下地谈笑着,一点不使人感到生疏。

晚十二点,慰问团才到。开了欢迎会,接着又演出,一直闹腾到半夜四点钟,简直是“狂欢之夜”,谁都忘掉了疲劳。

在会上,胡厥文,五十八岁的老工商业家,工业模范马恒昌,山西王蟒村的农模益冀东,和全国妇联的代表都讲了话。最动人的,博得全场掌声最多的,是马恒昌和农模的讲话,一个是工人阶级的魄力,一个是农民阶级的忠厚。

师的宣传队和总政的文工团,都尽量拿出个人的好节目,杂技、踢毽子、魔术和蓄洪区代表讲话,歌唱英雄潘天炎,都很动人。最后,京剧演员们也不顾“天色不早”,表演了《焦赞发配》,这些旧艺人们,能够不避山高路远,炸弹飞机的封锁,到前线来,仅仅这一点,就很值得我们兴奋,值得我们所谓“作家”学习。

和中国人民赴朝慰问团相向而行,1951年和1952年,中国人民志愿军归国代表团在28个省作巡回报告。“最可爱的人”家喻户晓,“保家卫国”情怀到达沸点。父亲在47军见到归国代表团的庞殿臣和潘履炳,并记下他们所谈回到祖国后受到热烈欢迎的场面:

他们离开某县到某县的时候,有五个小女孩,大的十三四岁,小的才九岁,背着腰鼓,拿着锣鼓,跑到他们车前,唱道:“志愿军叔叔,你们辛苦了,你们保卫了我们的祖国,保卫了我们的和平幸福……”她们唱着,跳到车前握手,志愿军的汽车开走了,她们扔下花鼓,便跟着汽车飞跑。这些小女孩,跟着车一直跑了五十里,路上走不动了,她们就说,志愿军叔叔打仗,几天几夜都不吃饭,都不怕苦,我们还怕苦么?就又往前走。一天多没吃饭,终于又赶到另一县。他们开会的时候,十只小手都一起伸过来,抱住代表的脖子。代表们一看是她们,泪就流下来了。他们抱她们到县政府,一看,九岁的女孩张兰英,脚上都打出了血泡。他们问她们赶到这里干什么?孩子们说:“我们要跟志愿军叔叔一同去,到朝鲜给你们洗衣服。”代表的泪便止不住流下来了。她们说:“叔叔们为什么哭呢?我们给你唱歌子吧!”这时候,他们的县里来了电话,来找这些女孩。这边县委说,孩子们都在这里。他们留孩子们玩了一天,便亲自把几个孩子又送回去。孩子们的妈妈,县里的县长,都在路口迎接。

最后,他们安慰了孩子们,和孩子们一起照了相,才离开那里。

父亲记下的场景,今天读起来也许恍若隔世,但却是千真万确的。每个时代有自己独特的崇拜偶像和人生楷模,也有自己忠实的“粉丝团”和热烈的“追星族”。

“我还记得我们在朝鲜战场上一起过的那些日子,也真想再过一过那样的生活”

1952年11月中旬,父亲结束了赴朝8个月的生活回到祖国。他原本打算辞去一切行政职务,沉下心来写一部反映抗美援朝战争的长篇著作,并得到了上级批准。

然而,由于新中国成立初期文艺干部奇缺,1953年初,父亲又奉调武汉,任中南作家协会副主席,兼《长江文艺》副主编。

他与朝鲜的文缘并没有从此终止。1956年10月,父亲受中国作协委派,和西虹一起参加了朝鲜第二次作家代表大会,并作大会发言,接受了朝鲜作家协会荣誉会员称号。

“文革”结束时,父亲曾和巴金再次建立了联系。巴金在1977年7月16日的回信中说:“信终于由《文汇报》转来了,我还记得我们在朝鲜战场上一起过的那些日子,也真想再过一过那样的生活。”父亲和魏巍的友谊则保持终生。1998年1月14日父亲去世,魏巍深情写下缅怀文章《悼李蕤》,并为纪念文集题写书名《让我们的爱伴你远行》。

父亲身为记者和作家,1938年曾赴徐州进行战地采访,报道台儿庄大捷。他青年、壮年和老年经历三次抵御外患的战争,并三次勇赴前线。“书生报国无他物,唯有手中笔如刀”。父亲这本“赴朝家书日记”,是他爱国主义品德和情操的真实写照。